當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 歷史珍聞

紅軍時期的陳賡

1932年,通過地下黨,魯迅在上海寓所兩次秘密會見來上海治療腿傷的紅軍著名將領(lǐng)陳賡,聽取陳賡介紹鄂豫皖蘇區(qū)紅四方面軍的戰(zhàn)斗情況,并讓陳賡畫了一張《鄂豫皖革命根據(jù)地形勢草圖》。魯迅與陳賡的兩次會見,雖然在兩人光輝的一生中只是一個插曲,但它深刻反映了魯迅與中共的親密關(guān)系。

從談反“圍剿”戰(zhàn)斗情況到想寫一部革命作品

1932年9月,陳賡隨所在的紅四方面軍從鄂豫皖蘇區(qū)突圍去四川途中右腿負了傷。因隨軍行動不便,黨組織便決定將他秘密送到上海進行治療。陳賡到上海后,住在一個私人開設(shè)的醫(yī)院里,這個醫(yī)生很同情陳賡,愿意替他醫(yī)治。

當時在上海做地下工作的同志,都很關(guān)心蘇區(qū)的情況。陳賡向他們講了紅軍在反“圍剿”中的一些可歌可泣的戰(zhàn)斗故事,那些戰(zhàn)斗的激烈和艱苦,以及他們英勇殺敵的事跡,使在場的同志都很感動,認為這些超過蘇聯(lián)作家亞歷山大·綏拉菲摩維奇的《鐵流》中所寫的情節(jié)。陳賡也有這樣的看法。他說:“那些戰(zhàn)斗的艱苦和激烈,以及紅軍所表現(xiàn)出的忠誠和勇敢,比起現(xiàn)在那些描寫戰(zhàn)爭的作品中所表現(xiàn)的,不知要超過多少倍。我很希望人民能知道紅軍和革命群眾所經(jīng)受過的這一切,即使將來革命勝利了,也永遠不要忘記。”

當時,在中央宣傳部工作的朱鏡我聽了陳賡的生動介紹,作了詳細記錄,整理后油印出來。他同意陳賡的意見,認為如果有個作家能把陳賡談的寫成作品,這樣的作品一定能成為不朽之作。大家很自然地想到了魯迅,認為以他的才能、修養(yǎng),一定會寫得很好,在政治上會起到很大的宣傳作用。如果他能對陳賡所講的感興趣的話,那該多好。

朱鏡我將油印材料交給了中共江蘇省委宣傳部的馮雪峰,請他去和魯迅先生聯(lián)系。馮雪峰也為這個材料上寫的情節(jié)所激動,也認為應(yīng)當請魯迅去寫,才會產(chǎn)生更為廣泛的影響,于是很快將材料送給了魯迅先生,并提出了大家對他的期望。

魯迅與馮雪峰兩家人合影

第一次會見

魯迅看了陳賡的講述記錄后非常激動,但感到油印的材料過于簡單,當聽說陳賡正在上海治病時,為了更詳細地了解紅軍的戰(zhàn)斗情況,便幾次和馮雪峰講,想邀請陳賡到他家去談?wù)劇|h組織同意陳賡與魯迅會見。

陳賡一向喜愛魯迅的著作,在去鄂豫皖蘇區(qū)之前,就讀過魯迅的許多作品,對魯迅作品表現(xiàn)出來的革命性和戰(zhàn)斗性深表欽佩,認為魯迅是一位真正的革命作家。即使在大別山槍林彈雨的戰(zhàn)場上,他的挎包里也時常裝著魯迅的書。如今不僅能見到這位景仰已久的作家,還聽說自己的講述打動了這位先生,他準備寫一部反映紅軍斗爭的小說,陳賡怎能不興奮呢?

1932年秋的一天,陳賡由馮雪峰陪同到北四川路魯迅的寓所,而魯迅那天興致也特別高,專門請他的夫人許廣平預(yù)備了許多酒菜。他們在魯迅寓所談了一個下午,直到深夜才離開。會見中,陳賡談得很多,魯迅則講話很少,他怕打斷陳賡的講述,只是有時提個問題。陳賡向魯迅介紹紅軍反擊國民黨軍“圍剿”的戰(zhàn)斗,講了許多激動人心的英雄故事,揭露了敵人的殘酷罪行,還談到蘇區(qū)的人民生活、土地革命和文化建設(shè)等情況。

大概是由于非常了解舊社會農(nóng)民的悲慘生活,魯迅對蘇區(qū)農(nóng)民的命運表現(xiàn)出深切的關(guān)注。他聽到過去那些受屈辱、受壓迫最深重的人都挺直腰桿站起來戰(zhàn)斗了,非常高興。于是他問了地主怎樣進行反抗和農(nóng)民如何支援紅軍的情況。聽到農(nóng)民送子送夫參軍和召開歡送大會的情況時,他感到特別新鮮。

當陳賡講到蘇區(qū)農(nóng)村有些房子四面都開了窗子的時候,這引起了魯迅的極大興趣。魯迅說,這是因為農(nóng)民的生活改善了,已經(jīng)知道注意居住的衛(wèi)生條件了,四面都開了窗戶,空氣一定能流通,這是一個進步。陳賡對此印象深刻,20多年后回憶此事,他猶感歷歷在目。

通過這次交談,陳賡對魯迅有了進一步的了解。當時在上海那樣白色恐怖的殘酷環(huán)境里,魯迅不顧個人安危,一定要找陳賡這樣一個被國民黨反動派到處追捕的紅軍將領(lǐng)到他的寓所談紅軍、談蘇區(qū),這表明魯迅非常關(guān)心紅軍,關(guān)心中共領(lǐng)導(dǎo)的革命事業(yè)。由于時間已晚,魯迅表示再約陳賡前往深談,陳賡也表示極其愿意再次赴約。

第二次會見

根據(jù)樓適夷的回憶,1932年11月的一天,馮雪峰通知他,因魯迅有意寫蘇區(qū)紅軍戰(zhàn)爭題材的小說,約一位從蘇區(qū)來滬治病的負責(zé)同志談?wù)劊泄采虾ER時中央宣傳部決定派他去陪同,并告訴他第二天下午由朱鏡我先陪那位同志到他處,然后再由他陪那位同志到魯迅家去。

第二天下午,朱鏡我陪著那位同志來到北四川路公益坊已經(jīng)停業(yè)的水沫書店樓上,樓適夷已在那里等候。他瞅了瞅這位陌生的同志,感覺這位同志臉色紅潤,略有風(fēng)霜之色,個子較高,穿一件灰色線呢單袍,像一位從農(nóng)村來的知識分子。這位同志是誰?按照黨的秘密工作紀律,上級既然不需要把名字告訴你,你也就不必詢問。朱鏡我把陳賡交給了樓適夷后,便獨自告別先走了。休息一會兒后,樓適夷便陪他一起去魯迅住的北四川路公寓。

魯迅見到他們,打了個招呼。樓適夷覺得魯迅和這位同志仿佛曾經(jīng)見過面的樣子,并沒有叫他作介紹。隨后,魯迅把他們引進一間既是書房又是會客室,同時也是臥室的屋子里,招呼他倆坐下。陳賡坐在書桌旁邊的環(huán)臂椅上,魯迅自己坐在書桌橫頭的藤躺椅上,樓適夷則坐在他們對面的椅子上。

談話開始了,陳賡開門見山地談起紅軍作戰(zhàn)的情況,以及蘇區(qū)人民生活和軍民關(guān)系等,其間有許多生動的敘述。魯迅靜靜地聽著,不時插進一兩句問話。談到紅軍以劣勢裝備戰(zhàn)勝了強大的敵人時,陳賡描述了紅軍戰(zhàn)士大聲吶喊、勇敢投入白刃格斗的情景。談的人和聽的人都興奮起來。魯迅笑了,問道:“是這樣的嗎?”然后,他點了點頭說:“先聲奪人嘛!”陳賡還談了一位老大娘掩護傷員的故事,談到紅軍司令員坐在田頭和農(nóng)民一起抽著黃煙談家常的情況,這些都引起了魯迅很大的興趣。

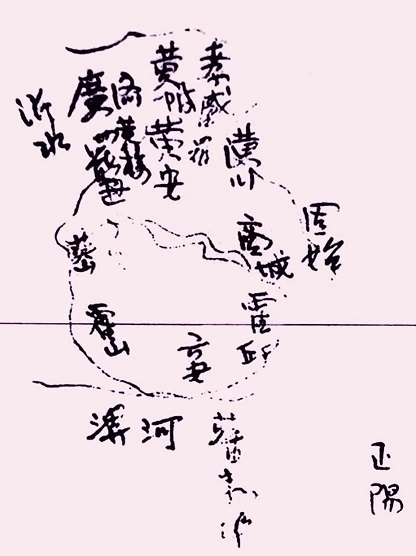

那天是陰天,屋子里光線不怎么好。在陳賡談到鄂豫皖革命根據(jù)地軍事形勢的時候,魯迅拿出紙筆請他畫了一張《鄂豫皖革命根據(jù)地形勢草圖》。陳賡整整談了一個下午,魯迅一直坐在躺椅上,身子沒有躺下過一次,始終很有興味地聽著、問著,不時地點點頭。

傍晚時,許廣平走進來,邀請客人在廚房邊的一間小屋里吃飯。魯迅親自打開一瓶珍藏已久的“三星斧頭牌”白蘭地,大家稍微喝了幾杯酒,飯后又閑談了一會兒,然后由樓適夷送陳賡下樓出門。陳賡離開魯迅家后雇了一輛車,和樓適夷告別后便獨自回去了。

陳賡為魯迅畫的《鄂豫皖革命根據(jù)地形勢草圖》

材料藏了很久,“終于沒有寫”

那時,樓適夷從“左聯(lián)”調(diào)到中共江蘇省委宣傳部工作,是不常到魯迅家去的,有事大多在內(nèi)山書店和魯迅見面,或是通過馮雪峰聯(lián)系,直接登門的次數(shù)寥寥可數(shù),因此這次去魯迅家,給他留下的印象很深,但是一直不知道他領(lǐng)到魯迅家的來上海治病的那個人是誰。

后來,在魯迅博物館的陳列品中,樓適夷見到那張《鄂豫皖革命根據(jù)地形勢草圖》時才恍然大悟,原來那次由他陪著去見魯迅的竟是陳賡將軍,因為那張草圖正是他親眼看見陳賡在魯迅的書桌上繪制的。

陳賡的談話給魯迅留下的印象很深,魯迅一直想把它寫成小說。他曾多次和馮雪峰說:“寫是可以寫的。”“寫一個中篇可以。”“要寫,只能像《鐵流》似的寫,有戰(zhàn)爭氣氛,人物的面貌只好模糊一些了。”但是他始終沒有寫出來。馮雪峰說:“他那時候并不是沒有創(chuàng)作欲望。”“終于沒有寫,顯然由于他不熟悉紅軍及其戰(zhàn)斗的實際情況,這很難使他形成創(chuàng)作所需要的真實感。”“也說明了他的創(chuàng)作態(tài)度是嚴肅的。”同時,寫長篇或中篇作品,要有充裕時間,而當時蔣介石除用軍隊“圍剿”紅軍外,在上海及全國各地對革命文化界也在組織“圍剿”,作為革命文化界的主帥,魯迅不得不以筆為槍和反動當局進行短兵相接的戰(zhàn)斗,就很難有時間顧及其他了。

至于陳賡同魯迅兩次交談的材料,還有油印的那份陳賡談話記錄,魯迅全都保存了下來。許廣平也說過:“魯迅先生曾經(jīng)把那些材料鄭重其事地藏來藏去的。”有次魯迅見到馮雪峰的時候,還問他:“那些東西要不要還給你?”馮雪峰說:“不要,你藏著如不方便,就燒毀了吧。”可是,魯迅舍不得燒毀,一直珍藏了很久。在白色恐怖籠罩的上海,保存這些東西是很危險的。為了躲避國民黨特務(wù)的檢查,這些材料還得經(jīng)常轉(zhuǎn)移地方。可是魯迅不怕風(fēng)險,硬是把這些材料連同陳賡在第二次談話時畫的那張草圖,一直保存下來了。這些東西現(xiàn)在陳列在上海魯迅紀念館里。

魯迅特邀陳賡兩次到他家中去談紅軍戰(zhàn)斗和蘇區(qū)人民的情況,而陳賡在組織的安排下欣然前往,這表明黨組織對魯迅的信任,陳賡對魯迅的崇敬,同時也表明魯迅對中共所領(lǐng)導(dǎo)的革命事業(yè)無比欽佩和關(guān)心。

(來源:《黨史博覽》2024年第2期)

- 上一篇:【己經(jīng)是第一篇了】

- 下一篇:【周恩來給大型歌舞《東方紅》 演職人員講黨史】